ブログ | ご遺骨の粉骨・洗骨業者

香典袋の書き方はこれで安心|表書き・中袋・お金のマナーを一から解説

訃報は、突然訪れるものです。参列の準備をする際、ふと「香典袋ってどう書くんだっけ」と戸惑った経験はありませんか?

香典袋の選び方や書き方には、宗派による違いやマナーがありますが、普段から接する機会が少ないため、いざというときに不安になる方も多いものです。

そこで今回は、香典袋の基本から中袋の記入方法、金額の入れ方、袱紗での包み方、さらにはよくある注意点まで、初めての方でも安心して準備できるよう一つひとつ丁寧に解説していきます。

いざというときに備えて、大人のマナーを身に付けたいと思っている方は、ぜひ参考にしてください。

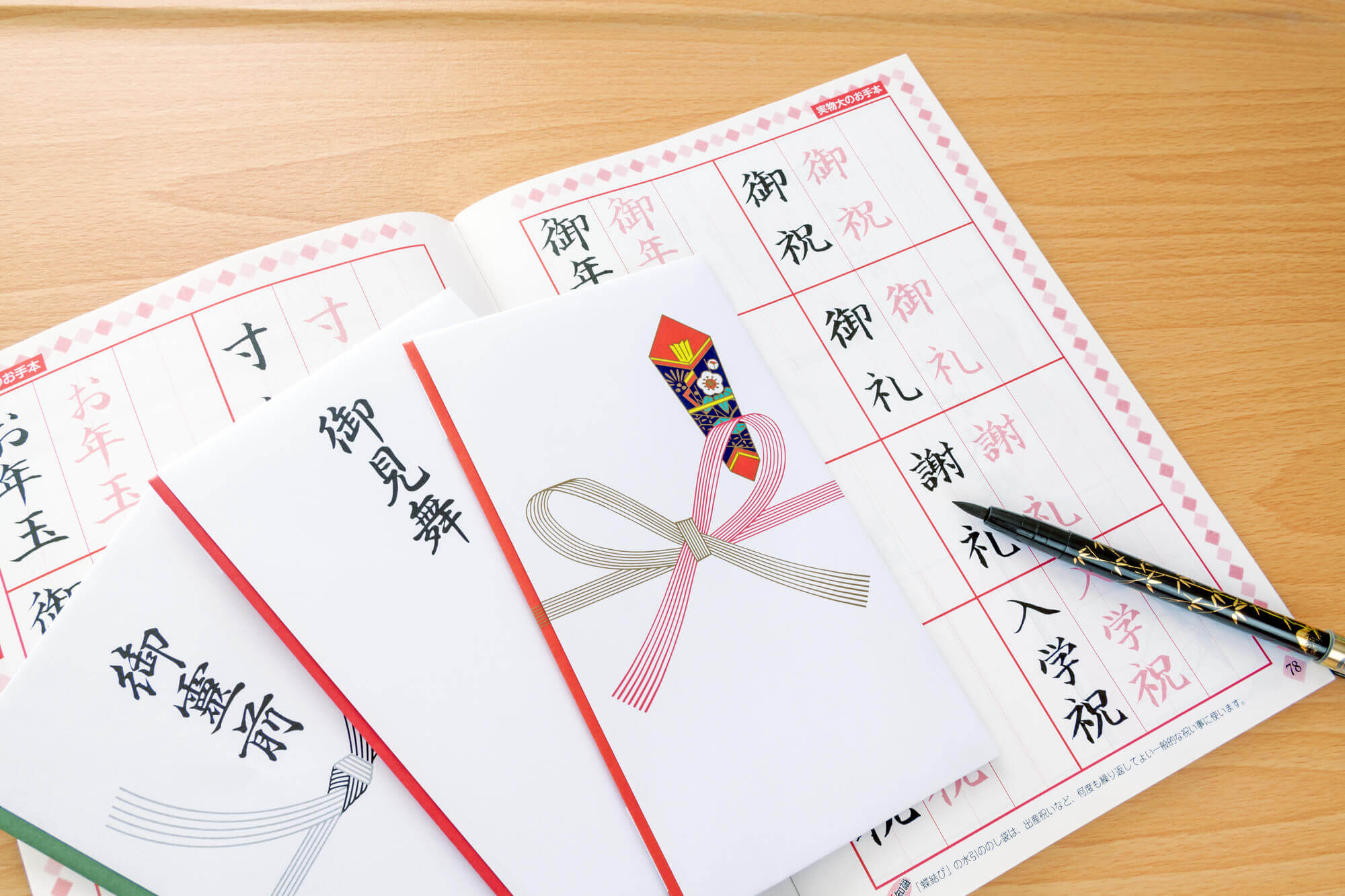

今さら聞けない、香典袋の基本を知る

訃報を受けて急いで香典袋を買いに行ったら、たくさん種類があって、どれを選んだら良いかわからない。間違った香典袋を持参して失礼があったら困ります。

ここでは、香典袋を選ぶ段階からの基本事項をおさらいしておきましょう。

香典袋の選び方:種類と用途の違い

香典袋には、さまざまな種類があります。まず注目すべきは水引の色と結び方です。

一般的な仏式の葬儀では、黒白または双銀の結び切りが基本です。結び切りは

- 一度きりにする

- 二度と繰り返さない

という意味を持ち、弔事にふさわしいとされています。

また、地域によっては黄白の水引が用いられる場合もあるため、迷ったら地元の風習を確認しておくと安心です。

キリスト教式や神式の場合は、無地や十字架入り、白封筒のみなど異なるスタイルがあります。表書きの文言も異なるため、宗教によって適切な香典袋を選びましょう。

中袋と外袋がある

香典袋は一般的に、外袋(表書きが書かれている袋)と中袋(現金を入れる袋)の二重構造になっています。

- 外袋:表に「御霊前」「御仏前」などの表書き、下部に氏名を書く。

- 中袋:中に入れる金額、住所、氏名を記載し、現金を封入する。

ただし、市販の香典袋には、あらかじめ中袋が付いているものと、そうでないタイプがあります。

中袋がない場合は、現金を直接外袋に入れず、白い封筒などで代用すると丁寧です。

水引の種類

香典袋に添えられている飾り紐「水引」には、種類と意味があります。弔事に使うのは、必ず結び切り、またはあわじ結びの水引です。

色の組み合わせとしては、

- 黒白:全国的に多い

- 黄白:関西、北陸、山陰の一部など

- 双銀:5万円以上の高額な香典に使用

が代表的です。

水引の結び方にも意味があります。弔事では以下のいずれかが使われます。

<結び切り(むすびきり)>

結び切りは「一度結んだらほどけない」ことから、「不幸が繰り返されないように」という意味が込められた結び方です。

葬儀や法要、お見舞いなど、繰り返してほしくない出来事に使われるのが特徴で、弔事においてはもっとも基本的な結び方とされています。

<あわじ結び(あわび結び)>

あわじ結びは、両端を引くとさらに強く結ばれる構造になっており、ほどけにくさと結びの強さを表す結び方です。

「固く結ばれたご縁」「想いが届きますように」といった意味も含まれており、慶事・弔事の両方で使える万能型として使われます。

弔事では、結び切りの代わりに使われることもありますが、地域や葬儀社によってはより丁寧な水引として扱われている場合もあります。

なお、お祝い事に使われる「蝶結び」は、「何度でもあってほしい」という意味があり、弔事には絶対に使いませんので注意しましょう。

筆記具の違い・薄墨と濃墨の使い分け

香典袋には、毛筆または筆ペンを使って書くのが基本。表書きには、薄墨を使うのが一般的です。

薄墨には、

- 悲しみの涙で墨がにじんだ

- 急な知らせに準備が整わなかった

という意味が込められており、弔意を表す表現のひとつです。

ただし、中袋の金額や住所・氏名を書く部分については、濃墨(普通の筆ペン、黒ペン等)で書いても問題ありません。見やすさや実務性が重視されるためです。

現金は新札を避ける

香典に包む現金は、使用済みの紙幣を選びましょう。新札を使うと「不幸を予期して準備していた」という印象を与えてしまい、失礼にあたる可能性があります。

手元に新札しかない場合は、一度折り目をつけてから包むとよいとされています。そのひと手間に、故人やご遺族への配慮の気持ちが表れます。

香典袋を入れる袱紗を用意する(包み方)

香典袋は、カバンやポケットにそのまま入れるのではなく、袱紗(ふくさ)に包んで持参するのが正式なマナーです。

弔事には、

- 紫

- グレー

- 藍色

- 緑

など落ち着いた寒色系の袱紗を使いましょう。赤やピンクなどの暖色系はお祝い事用なので避けます。

包み方にも作法があり、左開き(左から右へ開く形)に包むのが弔事用の基本です。広げた袱紗の上に、香典袋を表向き(字が読める向き)に置いて、右→上→下→左の順に閉じます。最初の右端が、香典袋からはみ出さないよう、右寄りにおいてから包むと良いでしょう。

爪付き袱紗であれば、最後は爪を止めておけば良いのですが、風呂敷袱紗は型崩れして中身が出てしまうこともあります。バッグに入れる際には、何か別の袋に入れておくと安心です。

香典袋はコンビニでも買える?

最近では、セブンイレブン・ローソン・ファミリーマートなどのコンビニでも香典袋を購入できます。緊急時や夜間でも手に入りやすいのは、ありがたいところです。

ただし、コンビニで販売されている香典袋は種類が限られており、宗派に対応していない場合もあります。また、中袋が付属していないタイプもあるため、内容をよく確認してから購入しましょう。

香典袋の書き方

香典袋の「書き方」には細かなマナーがあり、表書きから中袋、裏面に至るまで、それぞれにルールがあります。宗派による違いや、名前の書き方、数字の表記方法など、ひとつずつ見ていきましょう。

宗派による表書きの違い

香典袋の表面、最上部に記載する言葉を「表書き」といいます。宗教・宗派によって適切な表現が異なるため、故人や喪主の宗教に合わせて選ぶことが大切です。

| 宗教・宗派 | 主な表書き |

| 仏教(一般的) | 御霊前、御香典、御香料、御仏前など |

| 浄土真宗 | 御仏前 |

| 神道 | 御玉串料、御霊前、御神前 |

| キリスト教(カトリック) | 御花料、献花料 |

| キリスト教(プロテスタント) | 忌慰料、御花料 |

注意したいのは、浄土真宗の場合です。

浄土真宗では「人は亡くなるとすぐに仏になる」と考えられており、霊の存在を前提とする「御霊前」は使わず、「御仏前(ごぶつぜん)」を用いるのが一般的です。

宗派が不明な場合は「御霊前」が最も広く使える表書きですが、浄土真宗の場合のみ避けるよう注意しましょう。

表書きの名前の書き方(基本、夫婦、複数、会社名)

表書きの下に記載するのが「差出人の氏名」です。以下のようにケースごとの書き方に注意しましょう。

- 個人名:フルネームを中央に書く

- 夫婦連名:右側に夫のフルネーム、左に妻の下の名前だけを添える(例:山田太郎 花子)

- 複数名(友人・有志など):3名までは連名で並べ、それ以上は代表者名+「外一同」「他一同」などと記す

- 会社名:会社名を先に書き、その下に個人名を入れる/もしくは会社名のみでも可(立場による)

また、連名の場合は年齢や職位の順に並べるのが一般的です。

氏名・住所の書き方は中袋の有無によって変わる

香典袋に中袋がある場合、氏名・住所・金額の情報は中袋に記載します。

中袋がないタイプでは、外袋の表側に氏名、裏側に金額と郵便番号、住所を記載します。位置は、水引よりも下の部分に、縦書きで書き入れます。

どちらにせよ、

- フルネーム

- 郵便番号を含む住所

- 金額

は明確に記入するのがマナーです。不明瞭な記載は、香典返しの手配でご迷惑をおかけしてしまいますので、注意しましょう。

中袋が付属していない香典袋の場合は、現金を直接外袋に入れるのではなく、白封筒などで包んでから入れると丁寧です。

中袋・裏面の書き方

中袋の裏面には、差出人の名前・住所を書きます。

フォーマットがある場合はそれに従い、ない場合は、縦書きで左下に小さく書くのが一般的です。

例

〒123-4567

東京都〇〇区〇〇町1-2-3

山田太郎

香典返しなどの連絡先になるため、はっきり読みやすく記入することが大切です。

中袋・数字の書き方

中袋に金額を書く際は、アラビア数字(1,000円、10,000円など)ではなく、漢数字を用います。

<金額の漢数字の例>

- 5,000円 → 金伍仟円

- 10,000円 → 金壱万円

- 30,000円 → 金参萬円

<漢数字表記のポイント>

- 「一」は「壱」、「二」は「弐」、「三」は「参」など、旧字体(大字)を使用

- 万・千の単位も漢字で書く

なお、「金壱万円也」と書かれていることがありますが、「也」は必須ではありません。

香典袋を書くタイミング・準備の目安

香典袋は、お通夜や告別式の前に書いておくのが基本です。

急な訃報でも焦らず対応できるよう、筆ペン・香典袋・袱紗は、自宅に1セット常備しておくと安心です。

また、表書きの文言を間違えると失礼にあたるため、宗教を確認してから記入するようにしましょう。

外出前の慌ただしい時間に書くのではなく、できるだけ落ち着いた状態で丁寧に書くのが望ましいです。

香典袋を書く時の注意

香典袋は、どんなに丁寧な気持ちがあっても、形式を誤ると「常識がない」と思われかねません。ここでは、香典袋を書く際に特に注意したいポイントを確認しておきましょう。

薄墨がない時は

香典袋の表書きは本来「薄墨(うすずみ)」で書くのが正式とされています。薄墨には、「悲しみで墨がにじんだ」「急な知らせに準備が整わなかった」という意味が込められており、形式的なもの以上に心情を表現する慣習です。

しかし、急な訃報などで、どうしても用意が間に合わない場合もあるでしょう。その場合は、濃墨で代用しても構いません。

形式も大切ですが、何より、気持ちを込めて丁寧に記入することが大切です。ただし、筆ペンがない場合は、黒のサインペンやボールペンよりも、できるだけ毛筆風の筆記具を選ぶと印象が良くなります。

アラビア数字は使わない

中袋に記載する金額には、「1,000円」「10,000円」などのアラビア数字は使用しません。

金額の改ざんを防ぎ、格式を保つために、旧字体の漢数字(大字)を用いるのが正式です。

その他香典袋のマナー

香典袋の書き方や準備の仕方が整っていても、最後の所作や気遣いができていないと、マナー違反になってしまうこともあります。

ここでは、香典の金額の目安から、お渡し時のふるまい、持参できない場合の対応まで、実際の場面で役立つポイントをまとめました。

包む金額の目安(関係性による金額)

香典に包む金額は、故人との関係性や立場によって異なります。金額の相場を一覧でまとめました。ただし、地域によって慣習も異なるため、あくまで目安としてご覧ください。

| 関係性 | 金額の目安(個人) |

| 両親 | 50,000円~100,000円 |

| 兄弟姉妹 | 30,000円~50,000円 |

| 祖父母 | 10,000円~30,000円 |

| 親戚 | 5,000円~10,000円 |

| 友人・知人 | 3,000円~10,000円 |

| 会社関係(同僚) | 3,000円~5,000円 |

※夫婦で連名にする場合は、上記より少し多めにして包むのが一般的です。

「多ければ多いほど良い」というものではなく、相場から大きく外れないことが大切です。

お札の向きと入れ方

香典袋にお札を入れる際の向きにもマナーがあります。

- お札の向きは、肖像画が裏側(袋の裏面)になるように入れる

- 肖像画が下向き(封を開けたときに顔が見えない)になるように入れるのが一般的

これには「顔を伏せて哀悼の意を表す」という意味と、封を開けたときに金額を確認しやすくするためという配慮があるとされています。複数枚入れる場合も、向きを揃えて重ねましょう。

手元に新札しかない場合

香典には基本的に使用済みのお札を使用しますが、どうしても新札しか手元にない場合もあるでしょう。

その場合は、一度軽く折り目をつけてから使用するのがマナーとされています。「新札=事前に準備していた」と捉えられないよう、形だけでも配慮を示すことで、誠意を伝えることができます。

お渡しする時はひとこと添えて

香典を手渡す際には、ひとこと哀悼の言葉を添えるのが丁寧です。会場の雰囲気によって声をかけられない場合もありますが、受付では以下のような一言を添えるとよいでしょう。

- このたびはご愁傷さまでございます

- 心よりお悔やみ申し上げます

- 心ばかりですが、お供えさせていただきます

- どうかご無理なさいませんように

お通夜や告別式で、大きな声を出すのは適切ではありません。お悔やみの言葉を伝えるときには、静かに、声を抑えて、その場に長く止まらないことも大切です。

直接ご遺族に手渡す場面では、深々と一礼をしてから、両手で持って渡しましょう。

お通夜・告別式と、2度渡さない

香典はお通夜か告別式のいずれかで1回のみ渡すのが基本です。両方に参列する場合でも、香典はどちらか一方にのみお渡しします。重複して渡すのは「不幸が重なる」とされ、縁起が悪いとされるため避けましょう。

なお、お通夜が身内だけの「家族葬」で、告別式が一般参列可能な場合などは、告別式で渡すケースが多いです。

香典を直接持っていけないときは?

参列できない場合でも、香典だけを郵送・代理人を通じて届けることができます。

- 郵送する場合:香典袋を現金書留封筒に入れ、表書きのまま郵送

- メッセージを添える場合:「ご霊前にお供えいただければ幸いです」などの一筆を同封

- 代理人に託す場合:香典袋に加え、代理であることが伝わるよう、ひとこと添えて預ける

香典の郵送には配慮が必要なので、親しい関係であれば事前に一報を入れるのが丁寧です。

まとめ

香典袋の選び方や書き方には、普段なじみがない分、戸惑うことも多いものです。宗派によって表書きが異なったり、中袋の有無によって記入の場所が変わったりと、細かなルールもあります。

ですが、もっとも大切なのは、故人への哀悼の気持ちと、ご遺族への配慮の心です。マナーは形式だけでなく、「失礼のないようにしたい」「きちんと気持ちを届けたい」という思いやりの表れでもあります。

今回ご紹介したポイントを押さえておけば、いざという時にも落ち着いて対応できるはずです。何より大切なのは、お悔やみの気持ちです。

急な訃報に備えて、筆ペンや袱紗とともに、香典袋も1枚準備しておくと安心です。

この記事の監修者

天井 十秋

大阪・東京を始め、全国で「粉骨」や「散骨」など葬送事業を10年間以上携わっている天井十秋です。

ご遺骨の専門家として多くの故人様の旅立ちをサポートさせていただいております。

ご遺族様や故人様の想いに寄り添った、丁寧な対応と粉骨をお約束いたします。

ご供養のことでお悩みがございましたら、是非お気軽にご相談ください。